アツシ

アツシSDS法の使い方がわかりません

ぼくも最初よくわかりませんでした

起承転結だけ使っていきます

簡単です。知らないと損しますよ!

- SDS法ってなに?

- SDS法の使い方がわからない

- SDS法のメリットとデメリット

- SDS法を使った例文を見たい

- PREP法となにが違うの?

こんな悩みを解決します。

本記事の内容

- 知らないと恥をかく【SDS法】の基本

- SDS法の使い方と場面|これだけは知っておきたい

本記事では「SDS法」について紹介。

読み終えれば、今日からSDS法を使ってわかりやすい文章を書けるようになります。

例文をコピペして使えば簡単です。

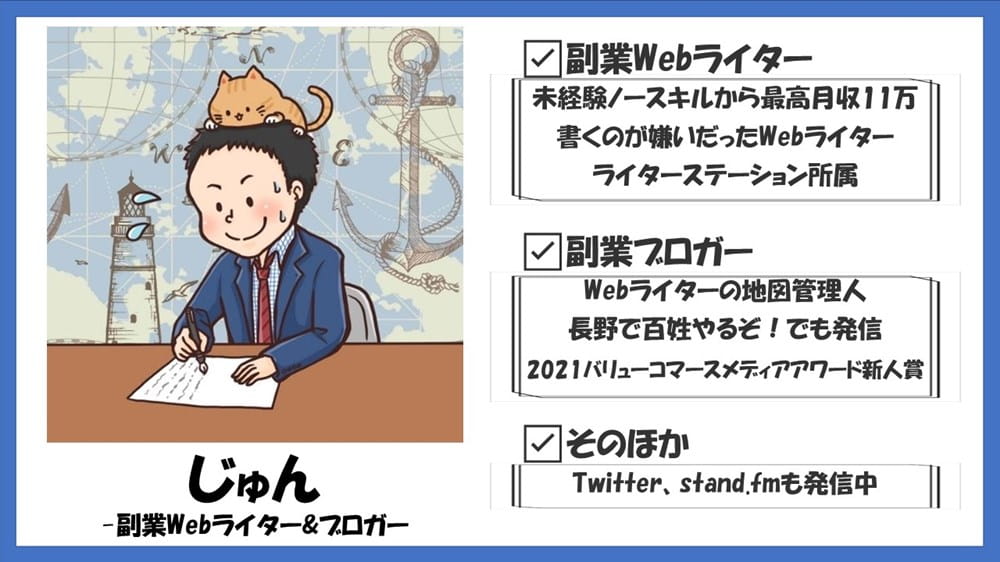

この記事は副業Webライターとして月収11万円を稼いだぼくが「SDS法」について書いていきます。

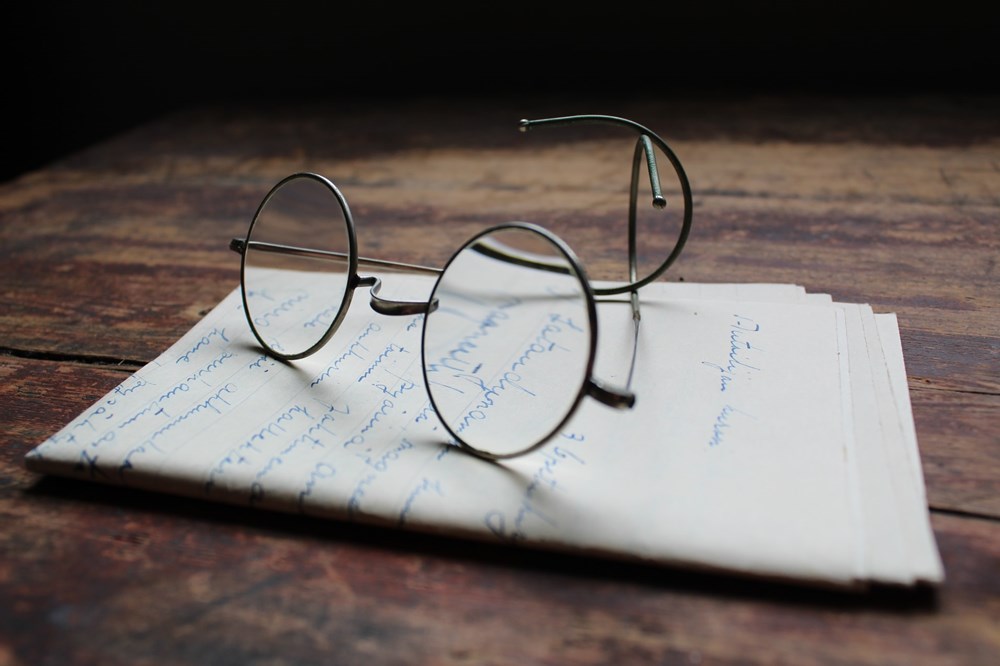

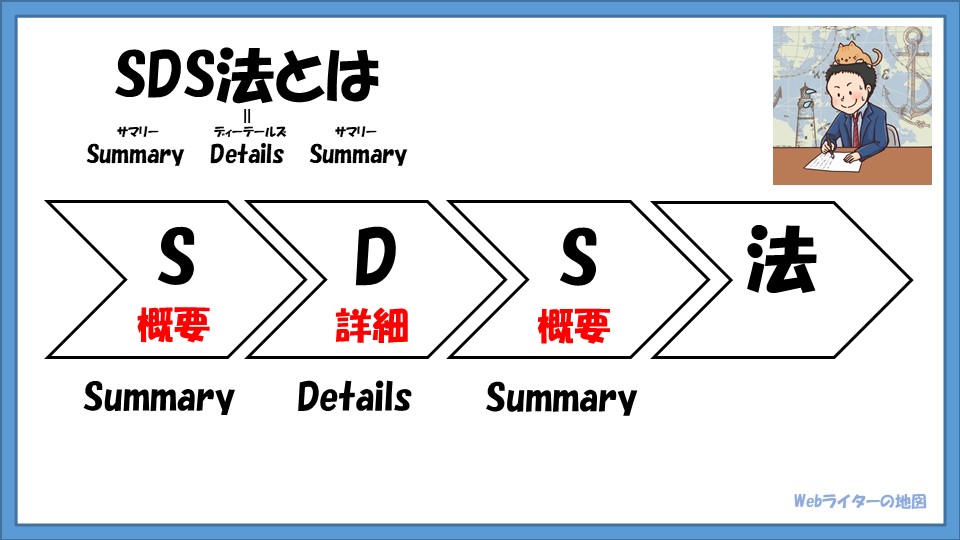

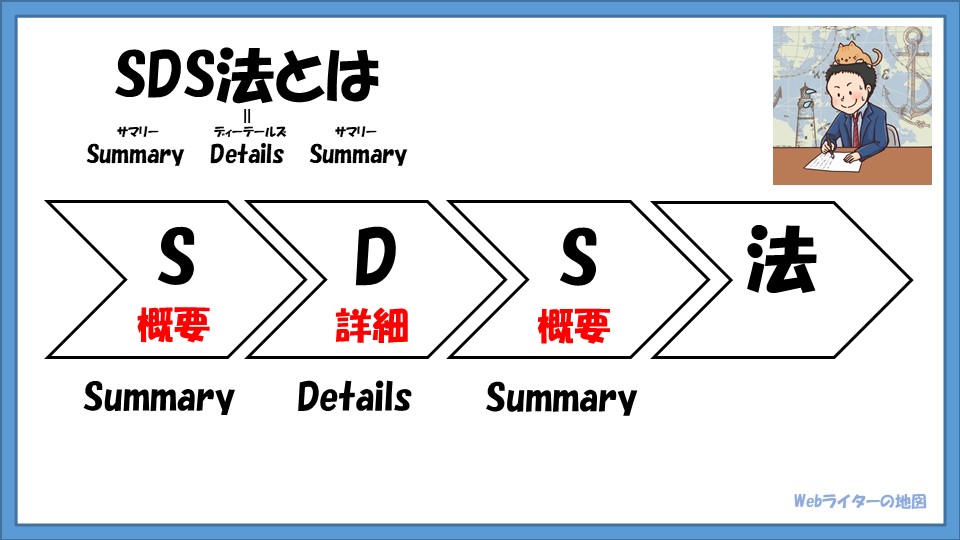

サクッ!と学べる【SDS法】の基本

SDS法ってなんですか?

SDS法は要点・詳細・要点

SDS法はSummary・Details・Summaryの略です。

SDS法は最初に全体像を伝え、次に細かい説明、最後にもう1回概要をまとめて要点を伝えるライティングの型です。

映画などのカメラワークを意識するとわかりやすいのではないでしょうか。

たとえば、遠くからディズニーランド全体を映して、

次にシンデレラ城やパイレーツオブカリビアンなどを一つひとつとらえ、

もう一度引いて園の全体や駅などを映して終わるイメージです。

身近なところではニュース番組は、このSDS法を使って報道をしています。

たとえば先日マスターズを優勝した松山英樹のニュースを例にすると以下のとおりです。

- 要点(S):ゴルフのマスターズ・トーナメントは11日米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで最終日があり、松山英樹が1打差で優勝した。

- 詳細(D):アマチュア時代を含めて10度目の出場となった松山は今大会、初日2位と好発進。2日目もアンダーパーでまとめて……(中略)、優勝をほぼ手中にした15番からの4ホールで3ボギーと苦しんだが、1打差で逃げ切った。松山のこれまでの最高成績は……

- 要点(S):日本男子初のメジャー大会制覇を成し遂げた。

他にも自己紹介、スピーチやプレゼンなどに使うことも可能です。

SDSは要点 → 詳細 → 要点

SDS法を使うメリット3選

SDS法のメリットってなんですか?

シンプルで使いやすい!

SDS法を使うメリットは3つあります。

- シンプルな3部構成なので使いやすい

- 最初に概要を伝えるのでわかりやすい

- 同じ内容を繰り替えるので印象に残る

これらのメリットがあるので、Webライターやブロガーであれば、PREP法の次に覚えておきたい型の1つです。

詳しくは以下に解説します。

1.シンプルな3部構成なので使いやすい

もっとも簡単なライティングの型の1つです

SDS法はシンプルな3部構成なので使いやすいです。

- 概要(S):最初に伝えたいメッセージや概要を「~について解説します/お伝えします」などと書く

- 詳細(D):次に概要の中身を具体的にしていきます

- 概要(S):最後に「~について解説しました/お伝えしました」と全体をまとめる

上記のように構造が単純なので、ライティング初心者にとってはPREP法よりも使いやすく、覚えやすいでしょう。

ホント簡単ですね!

2.最初に概要を伝えるので記事内容がわかりやすい

わかりやすく伝えたいときはSDS法がおすすめ!

SDS法を使う2つめのメリットは、文章が読者にわかりやすいことです。

これは読者の集中力が新鮮な最初に概要を伝えるから。

概要を伝えた上で、詳細に進むので内容の理解が進みます。

そして最後にもう1回ダメ押しでまとめるので、読者に伝わりやすい文章が書けます。

わかりづらいと良く言われるので使ってみます!

3.同じ内容を繰り返すので印象に残る

印象に残したいときはSDS法が効果的

SDS法は同じ内容を繰り返すので印象に残ります。

最初の概要、次の詳細、そして最後の概要と言い方や、細かさは違いますが、実は伝えていることは全て同じです。

なので、読者にとっては内容が強く記憶に残ります。

SDS法は、あなたが読者に

「このことを印象に残したい!」

というときにを使うと効果的な型の1つです。

どうせなら覚えてて欲しいですよね

SDS法を使う具体的な場面 | Webライターやるなら知っておきたい

SDS使いやすいのはわかりましたが……

ライティングでの使い方と場面ですね!

上記でも解説したとおり、SDS法は読み手の集中力が高い最初の段階で記事の概要を伝えるので、わかりやすい文章になります。

そこでSDS法は情報をわかりやすく、すばやく伝えたい場面で使うといいでしょう。

たとえば

- ニュース記事

- トレンド記事

- 500~1,000文字程度の短い記事

- いろいろなPR記事

などはSDS法が向いているでしょう。

WebライターをやっているとSDS法を使える場面は多くあります。

覚えておいて損はないでしょう。

SDS法は多くの場面で使える基本の型

SDS法の例文|ケース別で7個

SDSの具体例をもっと読みたいです

SDS法の例文を作りました!

次にSDS法を使った実際の文章を7例、書いていきます。

最初のうちは、これらの文章をコピペして必要な箇所を変えていくと練習になりますよ!

- 概要(S):モノを書くって楽しい!

- 詳細(D):仕事などで忙しくて書けない日があると気持ち悪くなるくらいに、書くことにハマってます。

- 概要(S):モノを書くって人生を楽しくしてくれますよ!

- 概要(S):ぼくは来年、長野県の田舎に移住します。

- 詳細(D):サラリーマンに疲れたとかではなく、東御市の景色に魅せられたことが1番大きいです。また、農業にも前から興味があったので東御市でりんご園をやりたいというのもあります。

- 概要(S):いろいろ苦労をするとは思いますが、しっかりと準備をして来年から長野県に住みます。

- 概要(S):PREP法をSDS法を使って解説します。

- 詳細(D):PREP法とは主張・理由・具体例・主張という構成で書く文章の型です。PREP法では初めに主張をし、次にその理由と根拠、そして最後に再度主張をします。最初に主張をするので読者が「なんの話題なのか」を理解して記事を読むので内容が伝わりやすく、また理由と根拠を示すので説得力のある文章になります。最後に主張を改めて記載することで、読者の印象にも残りやすいです。

- 概要(S):SDS法でPREP法を解説するとこのようになります。

- 概要(S):「20歳の自分に受けさせた文章講義」はWebライター初心者にはおすすめの書籍です。

- 詳細(D):読むことで、「ぼくらはなぜ、話せるのに書けないのか」という文章を書くときの基本的な考えから、実際に「話し言葉から書き言葉へ」のノウハウ、”書く技術”を理解できます。

- 概要(S):Webライターを始めようと思っている人に、ぼくが一番おすすめする本です。

- 概要(S):本日は当りんご園へお越しいただきまして誠にありがとうございます。今回は複数種類のりんご狩りを楽しんでいただけます。

- 詳細(D):今の時期は一番人気の「ふじ」の他に、「シナノスイート」や「シナノゴールド」なども収穫できる、りんご狩りのベストシーズです。また本日は特別に、となりのぶどう園の「巨峰」が食べ放題、さらに「シャインマスカット」もひと房、お土産でご用意しております。

- 概要(S):天気にも恵まれていますので本日は思う存分、りんご狩りを楽しんでください!

- 概要(S):ぼくに本案件をお任せいただければご満足いく記事を執筆できます。

- 詳細(D):ぼくは今までに執筆で納期に遅れたことがなく、全てのクライアントにご満足いただいております。貴社向けの記事に関しても、ご納得いただくまで何回でも記事の修正をするつもりです。ご満足いただけない場合は執筆料は頂戴しておりません。

- 概要(S):必ずご満足いくまで記事を仕上げますので本案件をぼくにお任せいただけますと幸いです。

- 概要(S):ぼくは農業関連のライティングが得意です。

- 詳細(D):現在はサラリーマンをしながら副業でWebライターをやっていますが、来年には脱サラして農業とWebライターで生きていこうと農業研修を受けています。一般的な野菜栽培の知識や農機具などについても経験に基づいて書くことができます。

- 概要(S):農業関連の執筆でしたらお任せください。

慣れるまでは例文を書き替えながら使うと便利

SDS法とPREP法の共通点と相違点

PREP法とはなにが違うんですか?

重点をおく場所が違いますね

SDS法とPREP法は使い方が似ているので、ごっちゃになってしまうことがあります。

二つの型はWebライティングとは相性が良いので、違いを知った上でうまく使い分けたいですね。

以下に二つの共通点と相違点を解説します。

SDS法とPREP法の共通点

SDS法とPREP法は似てます

SDS法とPREP法の共通点は、両方とも結論からスタートして、結論で終わるところです。

SDS法は結論=概要/要点、PREP法は結論=主張ですが、形は似ていますよね。

両方の型とも最初に結論を書くのでWebライティングとは相性がいいです。

Web上の記事を読者の多くは、悩みの答えを検索して記事を読みに来ています。

なので答えが最初に出てこない文章は「ダラダラしている」と感じて離脱してしまうのです。

SDS法とPREP法は最初に結論を書くので、Web記事との相性がいいという共通点があります。

両方Webライティングに使えいやすいんですね!

SDS法とPREP法の相違点

違いはどこに重点をおくか

SDS法とPREP法は似ていますが、違いもあります。

3部構成と4部構成の違い以外に、主な違いは、どこに重点を置くかの違いです。

PREP法では「Pの主張」が最重要なのに対して、SDS法は「Dの詳細」に重要な部分を持ってくることができます。

なので、

PREP法はハッキリと主張を伝えることに適しています

が、

SDSは内容をしっかりと理解してもらうのに適しています。

具体的には、以下のように使い分けると良いでしょう。

- ニュース記事

- トレンド記事

- 500~1,000文字程度の短い記事

- いろいろなPR記事

- 企業サイトの宣伝記事

- コラム記事

- 個人ブログ

- 3,000文字以上の記事

使い分けが難しいときは、とりあえずPREP法を使うことをおすすめします。

PREP法について詳しくは知りたい方は、以下の記事で解説しています。

SDS法はPREP法と並んでWebライティングに重要なので使いこなしましょう!

PREP法と一緒に覚えますね!

そうですね、PREP法の次はSDS法を学びましょう!

本記事では、SDS法についてサクッと解説してきました。

重要なポイントをおさらいすると下記のとおりです。

- SDS法は最初に概要を伝えるので記事内容がわかりやすい

- SDS法を使うと同じ内容を繰り返すので読者の印象に残る

- SDS法はWebライティングに向いている

SDS法について副業Webライターじゅんからの宿題

せっかくこの記事をここまで読んでくれた人に忘れないように宿題を出します‼

- SDS法の型を復習する

- SDS法を使う場面をもう1度おさらいする

- SDS法の例文をコピペしてアレンジしてみる

PREP法について学びたい場合は、[Webライティングで手が止まる人は【PREP法】だけ学べ!]の記事にまとめてあります。

読んでおくとさらにWebライティングの幅が拡がりますよ!

ここまで読んでくれてありがとうございました‼

ライティングに迷った時は当ブログ「Webライターの地図」を思い出してくれるとうれしいです。

あなたに方向を指し示せる地図のような存在になれるよう更新を頑張っていきます。

それでは素敵なWebライターライフをお過ごしください。

ではでは‼