アツシ

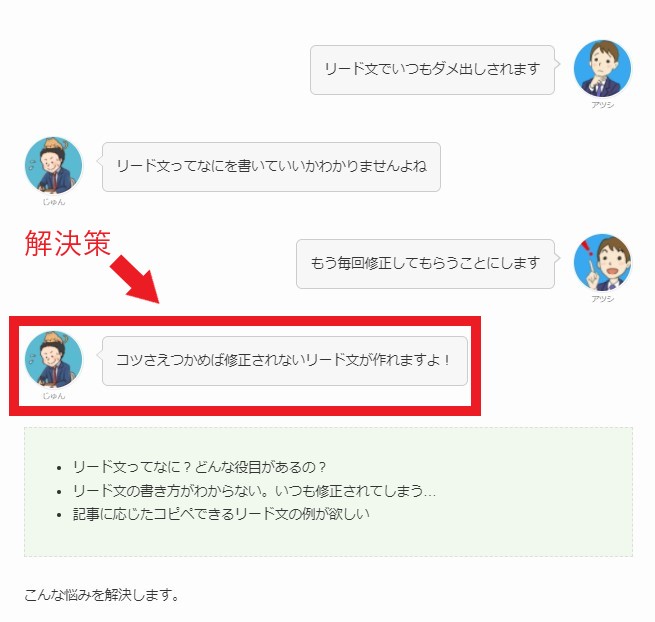

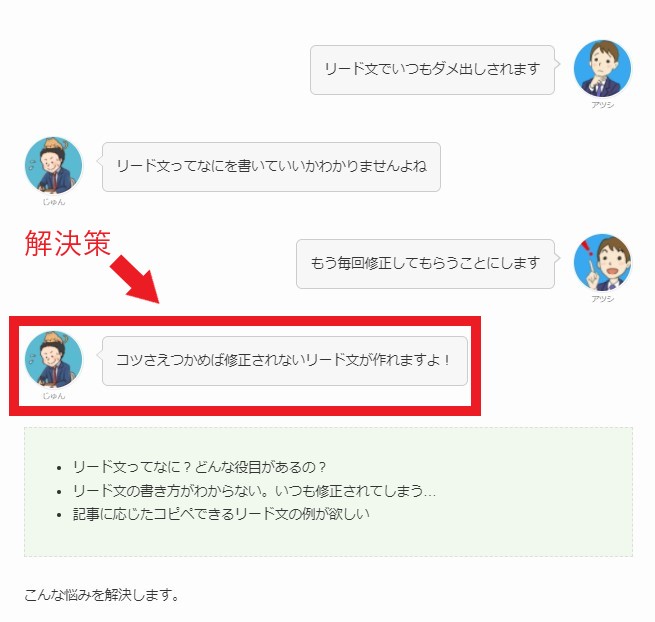

アツシリード文でいつもダメ出しされます

リード文って難しいですよね

もう毎回修正してもらうことにします

コツさえつかめば修正されないリード文が作れますよ!

- リード文ってなに?どんな役目があるの?

- リード文の書き方がわからない。いつも修正されてしまう……

- 記事に応じてコピペできるリード文の例が欲しい

こんな悩みを解決します。

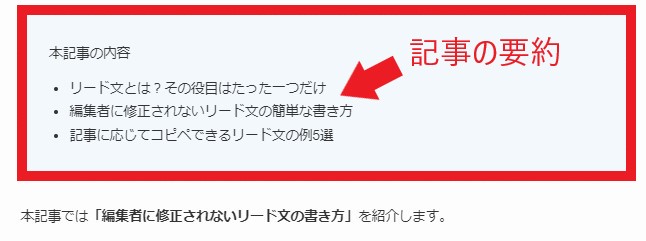

本記事の内容

- リード文とは?その役目はたった一つだけ

- 編集者に修正されないリード文の簡単な書き方

- 記事に応じてコピペできるリード文の例3選

本記事では「編集者に修正されないリード文の書き方」を紹介します。

記事に応じてコピペできるリード文の例も3つありますので、アレンジすればリード文で困りません。

読み終えれば、どんな記事のリード文でも迷わなくなります。

3分くらいで読めるので、リード文でいつも手が止まってしまうWebライター初心者の方はぜひ読んでみてください!

「編集者に修正されないリード文の書き方」

を書いていきます。

この方法を始めてから、ぼくは編集者さんにリード文をほとんど修正されていません。

前提はいいから「リード文の書き方が知りたい!」という人は「編集者に修正されないリード文の簡単な書き方」へ。

「コピペできるテンプレだけ欲しい!」という人は「記事に応じてコピペできるリード文の例5選」ですぐに下の記事にいきます。

リード文とは?その役目はたった一つだけ

リード文ってなんのためにあるんですか?

リード文の役目は記事を読んでもらうこと

リード文とはタイトルの下、記事の冒頭部分にある文章です。

導入文ともいいますが、その役目はたった一つだけ。

リード文の唯一の役目は、

記事の本文を読者に読ませること

です。

たとえば記事のタイトルが気になってページを訪れた読者は、まだ記事を読むか決めていません。

そんな読者に「この記事を読もう!」と思わせ、本文へスクロールさせることがリード文の最大の目的です。

本文を読ませることがリード文の最大の役割

リード文の必要性と意味

タイトルと記事だけじゃダメなんですか?

リード文は必要です!

忙しい現代人は自分の役に立たない記事に一切時間を使いたくありません。

本文を読み進めていったけど、「自分が欲しい情報じゃなかった」「思っていたのと違う」となるのを避けたいのです。

なのでタイトルをクリックして記事にたどり着いたときに「リード文がないと」読者に

- 怪しいなあ

- なんか違いそう

- なにが書いてあるかわからない

と思われてしまい、読み進めてもらえません。

読み進めてもらえたとしても重要部分にたどり着く前に、「求めていることが書いてなさそう」と思われたり、最後まで読んでもらえないことが多くなります。

リード文はそんな読者に、

- 「あなたの悩みわかります」

- 「その悩み解決しますよ」

- 「あなたにとって価値がある記事ですよ」

だから、

「時間のムダになりませんよ」

と安心感を与えるためのものです。

リード文は読者に安心感を与えるために必要

編集者に修正されないリード文の簡単な書き方(ポイントは3つ)

リード文の書き方がわかりません

簡単に解説しますね

編集者に修正されないリード文の簡単な書き方のポイントは3つだけ。

- 読者の悩みに共感して自分のことを書いていると思わせる

- 記事の内容を簡単に要約する

- 記事を読むとどんなメリットがあるかを明確にする

このポイントを押さえてリード文を書けば

「本文が読まれるリード文=編集者に修正されないリード文」

を書けるようになります。

一つひとつ解説していきますね。

本文が読まれるリード文のポイントは3つ

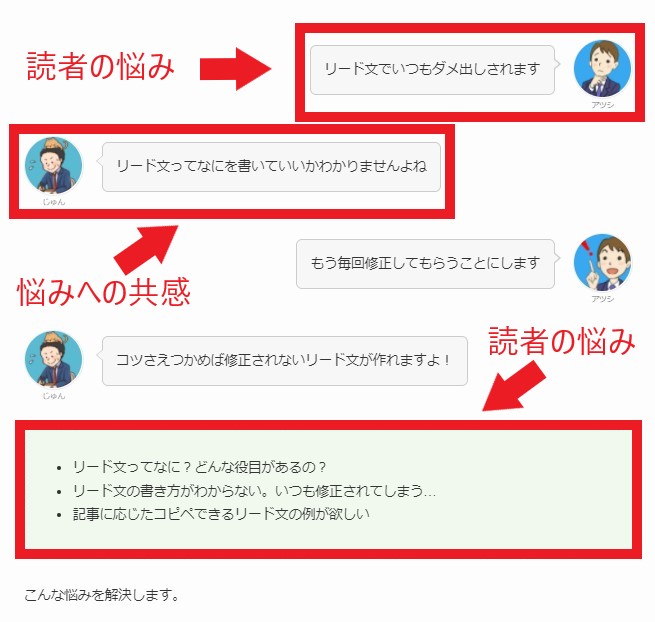

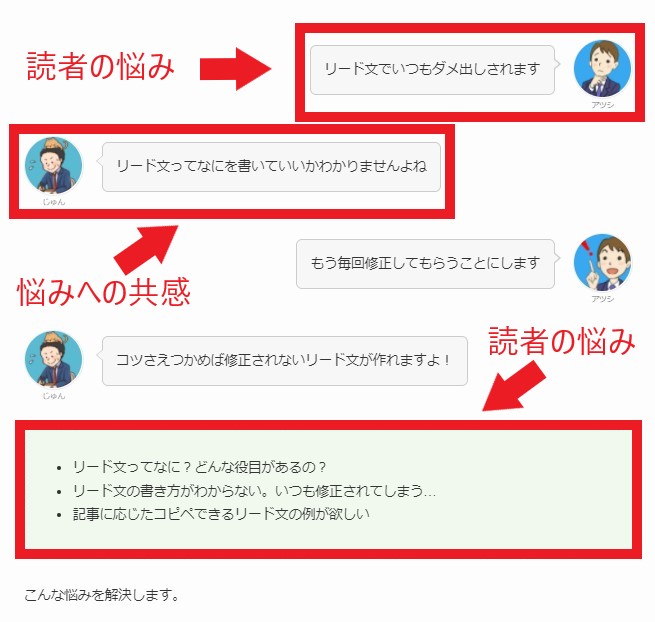

1.読者の悩みへ共感して自分のことを書いていると思わせる

まずはなにを書けばいいですか?

読者の悩みへの共感が大事です

リード文で重要なのは、

読者の悩みへの共感

です。

本記事で言うと上記の部分が読者の悩みへ共感している部分です。

読者の悩みが、

- 「リード文でいつもダメ出しされます」

- 「リード文ってなに?どんな役目があるの?」

- 「リード文の書き方がわからない。いつも修正されてしまう…」

- 「記事に応じたコピペできるリード文の例が欲しい」

で、共感が、

「リード文ってなにを書いていいかわかりませんよね」

です。

読者の悩みへ共感する目的は読者に、

- 「この記事めっちゃぼく(ぼく)のこと書いているじゃん!」

- 「そうそう、そこに悩んでるんだよ~」

- 「この人、ぼく(ぼく)の悩みわかってるね!」

と思ってもらうこと。

本記事は「リード文でいつもダメ出しされる」とか、「リード文の書き方がわからない」という人には刺さったのではないでしょうか?

これは対象の読者(ターゲット)を絞って、その悩みを洗い出し、共感をしたからです。

対象の読者を絞って悩みに共感することで読者に自分のことを書いていると思わせるのが大事

2.記事の内容を簡単に要約する

共感についてわかりました!

次は記事の要約

読者の悩みに共感をしたら次に、記事の内容を簡単に要約しましょう。

本記事で言うと、以下の部分が記事の要約です。

「この記事にはこんなことが書いてありますよ」と

事前に読者に伝える

ことで、スムーズに本文に入れて内容も頭に入りやすくなります。

「記事を読めばわかるんだから必要なくない?」

と思われるかもしれませんが、記事の概要を先に伝えることで読者の理解度が増すことは、アメリカ合衆国の心理学者オーズベルなどの研究でも証明されています。

また内容がわかると読者が自分にとって役立つ記事かの判断も先にできるので、読者に親切です。

リード文で記事内容を簡単に要約することで読者の理解を高める

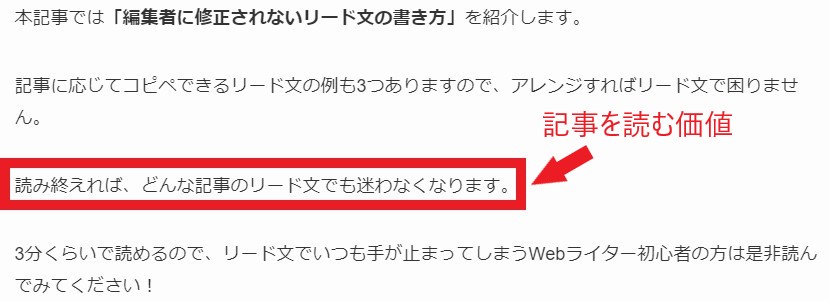

3.記事を読むとどんなメリットがあるかを明確にする

最後のポイントはなんですか?

記事を読む価値を明確にしましょう

読者が記事を読むとどんなメリットがあるかを明確にすることで、本文を読んでもらえるリード文になります。

「記事を読んだら宝くじ1億円が当たります」とか「記事を読めばあなたの一番好きなアイドルと付き合えます」と言われたら記事を読みませんか?

ぼくは即効読みます(笑)

上記は極端な例ですが、記事を読むと「こんないいことがありますよ!」という

ベネフィットを伝える

ことで、読者に読んでもらえるリード文になります。

たとえば本記事でいうと、

「リード文の書き方にいつも迷う」

という読者に対して、

「この記事を読めばリード文で迷わなくなりますよ」

という風にベネフィットを示しています。

具体的には上記の部分がベネフィット(記事を読む価値)ですね。

読者がリード文で価値を感じれば記事は読まれる

ワンステップ上のリード文を目指すなら加えたい3個+αの要素

ポイント3つ押さえれば完璧ですね

慣れてきたら追加したい要素があります!

リード文は上記で解説した3つ、

- 読者の悩みへ共感して自分のことを書いていると思わせる

- 記事の内容を簡単に要約する

- 記事を読むとどんなメリットがあるかを明確にする

で十分ですが、以下のことも追加するとさらに良いリード文になる可能性がありますので、必要に応じて加えましょう。

- 解決策の提示

- 行動への煽りと簡易性

- 権威性

- 見やすさ(ブログの場合)

次にそれぞれ簡単に説明します。

必要に応じて要素を追加すれば一歩上のリード文が作れる

1. 解決策の提示

解決策は記事に書くんじゃないですか?

リード文に簡単に書いてもOK

リード文に解決策の提示をすることで、読者に読まれやすくなる可能性があります。

本記事でも実は簡単に記載しています。

「コツさえつかめば修正されないリード文が作れますよ!」

の部分ですね。

他にも、たとえば

- テンプレートを使えば解決しますよ!

- 3つの要素を押さえることが重要です

- 読者の悩みをリード文に入れるのがポイントです

でもいいかもですね。

ポイントは簡単に解決策を記載すること。

リード文に解決策を簡単に入れるのもあり

2. 行動への煽りと簡易性

もう一つはなんですか?

煽る(あおる)ことと簡単なことを伝えることです

行動への煽りと簡易性を伝えることも場合によってはリード文に入れてもいいかもしれません。

行動への煽り

行動への煽りは本記事では使っていませんが、使うとしたら

- リード文を書けないライターはいつまでたっても稼げませんよ!

- 修正ばかりされていると編集者に嫌われます

- ライターは多いのでリード文の書けない人の代わりはいくらでもいます

などでしょうか。

PASONAの法則で言う「Agitation(扇動)」のことで、セールスライティングでは多用されています。

個人的にはあまり好きではないのですが、TPOに応じて使うと非常に効果的なケースも。

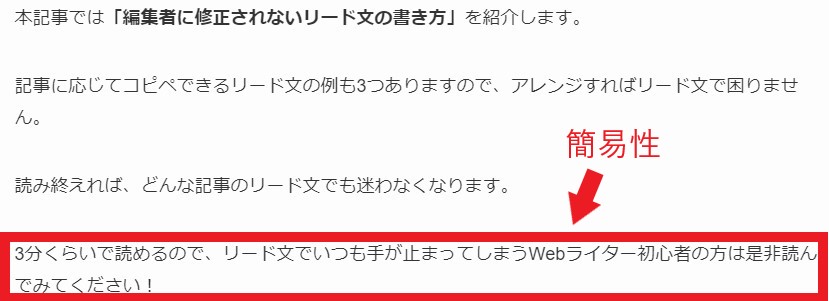

簡易性

簡易性は、簡単さを売りにすることです。

本記事で言うと上記の

「3分くらいで読めるので」

の部分に当たります。

「3分で読めるならちょっと読んでみようかなあ」と思わせるために書いています。

他にも以下のような方法があります。

- コピペでOKなので今日からリード文が変わります

- 初心者向けに専門用語なし

- サルでもわかる記事

記事を読むお手軽さの他、記事が教える方法の簡単さなどを記載するのもありです。

ケースに応じて行動への煽りと簡易性も入れる

3. 権威性

だいたいわかりました!

最後は権威性です

リード文に権威性を入れると記事の信頼性が増して読まれやすくなります。

権威性は「誰がその記事を書いているのか」を示すものです。

たとえばリード文に以下の2種類があったら、どちらの記事を読みたいですか?

- ぼくが教える美味しいりんごの見分け方

- 18歳のころから30年りんご農家一筋のぼくが教える美味しいりんごの見分け方

2の太字部分が「権威性」です。

リード文に権威性を入れることで記事が読まれやすくなる可能性があります。

権威性を入れられるのであれば入れましょう。

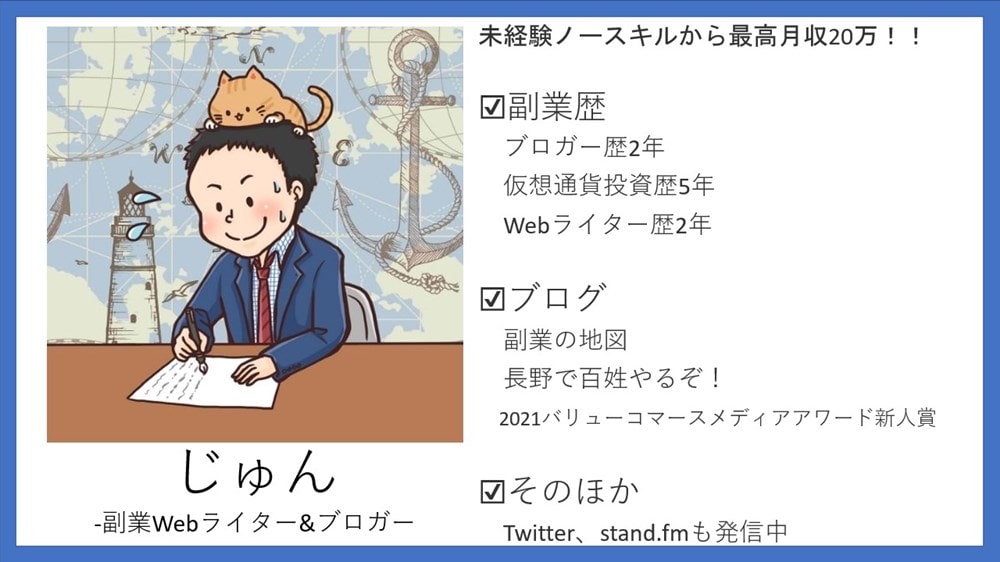

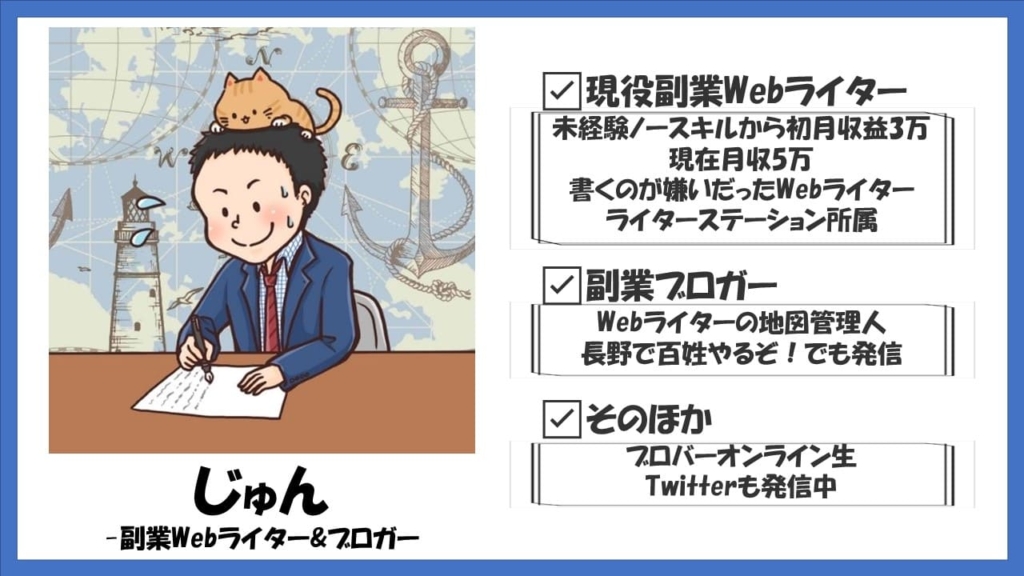

ちなみに本ブログでは、以下のように記事の冒頭にいつもぼくの自己紹介を画像で貼り付けていますが、そこがぼくの「権威性」の部分です(;’∀’)

実績はともかく、どこの誰が書いているかわかるようにして信頼性アップに努めています。

権威性を入れて記事の信頼度と説得力アップ

4. 見やすさ(ブログの場合)

全部わかりました!

もう1つだけおまけを

もう1つだけおまけ。

ライター案件だと制約がありますので、本件はブログの場合のみですが

「見やすさ」

というのもぼくは大事だと考えています。

記事を読もうとしてサイトに行ったら「なんか難しそう」とか「読みづらそう」と感じてサイトを閉じたことありませんか?

ぼくはなんどもあります。

なので自分のブログでは、なるべく「見やすさ」を重視しています。

これはリード文でも同じです。

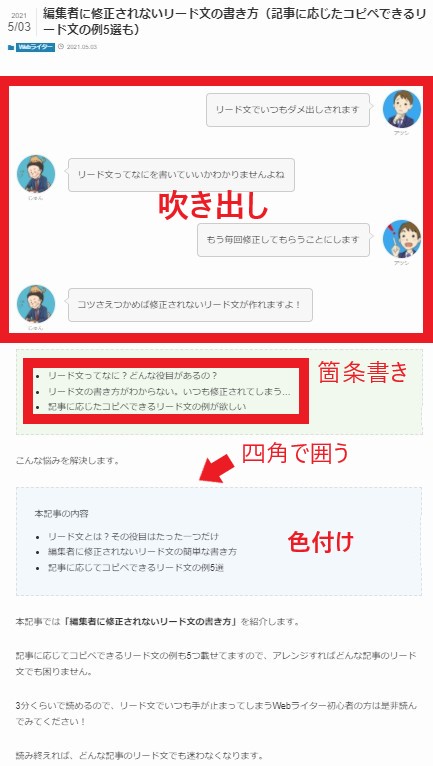

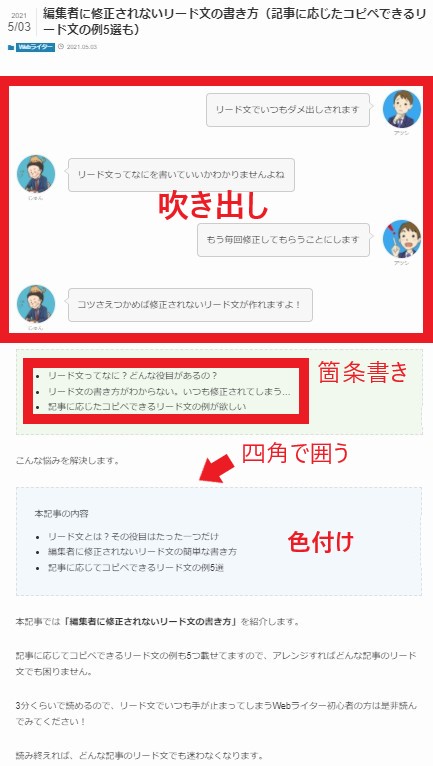

具体的には上記のとおり、

- 箇条書き

- 四角で囲う

- 吹き出し

- 色付け

- 画像(プロフィール)

などが見やすくする工夫。

リード文でこのようにすることで、その先も読みやすいだろうなと思わせるのが狙いです。

見やすいのは価値

記事に応じてコピペできるリード文の例3選

リード文の書き方はわかりましたが…

すぐ使えるテンプレートを用意しました!

リード文の書き方はわかっても、実際に書くとなるとまた手が止まってしまう人も多くいます。

頭でわかるのと実践するのは全然違うからです。

ぼくも理解したつもりで案件を開始してから、

「あれ?!リード文について理解したのに書けない!」

と全く進まなくなったことが何度もあります。

そこでコピペして、ちょこっとアレンジすれば使えるリード文のテンプレートを3個用意しました。

これを使えば簡単にリード文が書けるようになりますよ!

実際に書こうとすると書けない人はテンプレを使えばOK

リード文に力を入れて記事を読んでもらおう

リード文でもう迷いません!

もう編集者さんにも直されないですね!

本記事では、「編集者に修正されないリード文の書き方」について解説してきました。

重要なポイントをおさらいすると下記のとおりです。

- リード文の役目は記事を読ませること

- リード文は読者に自分のことを書いていると思わせること

- リード文には記事を読む価値を入れる

リード文について副業Webライターじゅんからの宿題

せっかくこの記事をここまで読んでくれた人に忘れないように宿題を出します‼

- リード文の役目を理解する

- リード文に入れる要素を復習

- 実際に案件でリード文の例を使って実践する

ここまで読んでくれてありがとうございました‼

ライティングに迷った時は当ブログ「Webライターの地図」を思い出してくれるとうれしいです。

あなたに方向を指し示せる地図のような存在になれるよう更新を頑張っていきます。

それでは素敵なWebライターライフをお過ごしください。

ではでは‼