アツシ

アツシpost.techは詐欺じゃないですか?

絶対にないとは言えません

やる上での注意点はありますか?

リスクを取り過ぎないようにしてください!

こんな悩みを解決します。

本記事では「post.techを利用する上でのリスク・注意点」について紹介します。

記事を読むと海外で話題のfriend.techのライバルと目されるpost.techを使う上でのリスクや注意点がわかります。

先行者優位を取る上では早めにいじった方がいいですが、それだけリスクもあります。

本記事を読んで、可能限りリスクを回避してチャンスにbetしてみましょう。

※この記事は仮想通貨投資初心者は読まないでください。仮想通貨はリスクのある投資です。投資する際は余剰資金で行ってください。

※今後のアップデートなどで記事内容が変わる可能性があります。

※シードフレーズは第3者保管、ハッキングなどのリスクもあるので注意してください。

post.techのはじめ方は↓↓↓

招待コード「junichi_post」

\ SNS投稿で稼げる!! /

記事の信頼性

仮想通貨の投資歴、2017年から約7年。

脱サラして農業で独立する資金を仮想通貨投資や副業で貯めました。

2022年2月にNFTを初購入。その後、CNPホルダーとなりNFT沼にハマる。

仮想通貨・NFTのお得情報、初心者向け情報をお届け!

post.techが詐欺ではないと断言はまだできない

結論から言うと、post.techが詐欺ではないと現時点で断言することはできません。

ただ、個人的には、その可能性は低いと考えています。

その理由は以下のとおりです。

1. 運営からの発表が丁寧かつ頻繁

ぼくがpost.techが詐欺ではないと考える理由の1つ目は、運営からの発表が非常に丁寧で頻度も多いことです。

エアドロップに関して、バグに対する対応、今後の計画など、様々な発表がpost.tech公式から毎日のように発信されています。

また直近、カスタマーサポートも設置するなど、ユーザーの利便性を向上するための施策を打っているのも好感が持てます。

もちろん、これだけでは詐欺ではないと証明することにはなりません。

ただ、その可能性を低くする1つの要素になるのではないでしょうか?

2. アプリが使いやすい

post.techのアプリは、アップルストアやGoogle Playを経由しない、プログレッシブWebアプリ(PWA)という技術を使って作られています。

通常そのコストはアップルストアなどでダウンロードするネイティブアプリよりもコストが高く、また技術的にも新しいため、様々なbugが起きるなど問題点が多々あります。

そんな中、post.techのアプリは体感的に比較的スムーズに動作します。

もちろん、まだまだbugが起きたり、固まったりしますが、体感値ではライバルのfriend.techよりも良いと感じています。

このアプリを開発、そして改善するコストは相当なもので「詐欺のためにそこまでやるか?」というのがぼくの感想です。

もちろん、post.techが集めた金額(7億円以上)からすれば開発費用は問題なく支払えるので、これだけではpost.techが詐欺ではないと断言はできません。

しかし、このアプリの開発・改善が進んでいる状況は好感が持てます。

3. 詐欺だとしてもリスクは低い

これを言っては元も子もないのですが、post.techをはじめるためコストは0.01ETH(2,400円前後)です。

「2,400円を失うリスクを冒したくない!」という方は、やめた方がいいでしょう。

ぼくは2,400円程度であれば取れるリスクと判断しました。

実際はもっと金額を入れてますが……

新しいテクノロジーや業界にはリスクはつきものです。

インターネット、Twitter、仮想通貨、NFTなど、全て最初は

「詐欺じゃないの?」

「危険だ」

「そんなもの必要?」

などと言われました。

それでも、そこに可能性を感じて初期の頃にリスクを取って触った人が成功しています。

「先行者優位」という言葉はよく聞きますが、実際目の前に転がっていても、ほとんどの人は拾いません。

ぼくも、今回失敗するかも知れませんが、可能性を感じたのでリスクを取ります。

そして、そのリスク、たったの2,400円です。

なんだったら、TikTok Liteをはじめるともらえるタダでもらえる金額より低いです。

こちら↓↓↓からTikTok Liteをはじめるて条件を満たすと4,000円がもらえます!

それでも詐欺が怖いですか?

【詐欺に注意!?】post.techを利用する上でのリスク・注意点

post.techが詐欺だとしても、そのリスクは低いという解説をしましたが、具体的にはどんなリスクがあるのでしょうか?

それは以下のとおりです。

簡単にぼくの意見も交えて解説しますね!

1. 運営がラグプルする

1つめのリスクで、また1番大きなリスクは運営が※ラグプルすること。

※ラグプル=pulling the rug out(人が立っている絨毯を引っ張ること)、運営が集めた資金を持ち逃げすること。

post.techでは入金したETHを自分で秘密鍵を使って管理するのではなく、第三者が管理しているとされています。

これが最大のリスクです。

自分以外の誰かが、資金を管理しているので持ち逃げされても手も足も出ません。

なので資金を入れるときはラグプルされても諦められるくらいの金額にしておきましょう。

2. ハッキングにあう

post.techのフロントエンドのWebサイトがハッキングにあうと、預けた資金が失われるリスクがあります。

過去に厳重に管理された仮想通貨取引所も、なんどもハッキング被害にありました。

post.techも同様で、これから認知が広まり、資金が増えれば増えるほど、そのリスクは高まっていくと思われます。

集めた資金を使ってハッキング対策を万全にしてほしいですが、どれほど厳重に管理しているかが外からは見えません。

新興勢力は特に長年の実績がないので、不安に思うのは致し方ないと考えます。

今後の実績と具体的なセキュリティ対策の発表を待ちましょう。

3. SNSシェアを獲得できない

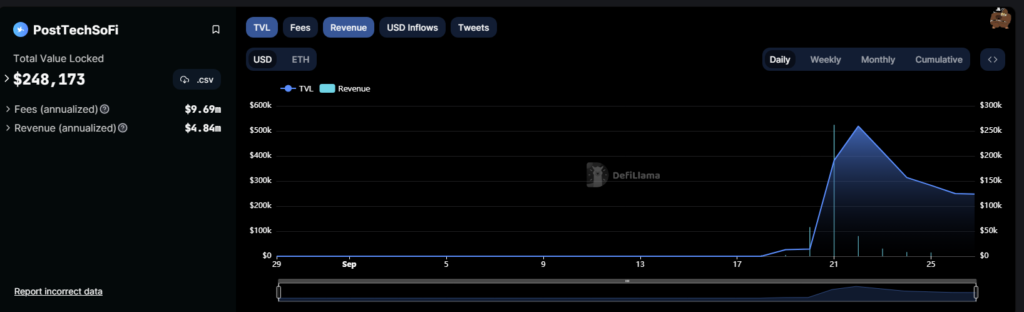

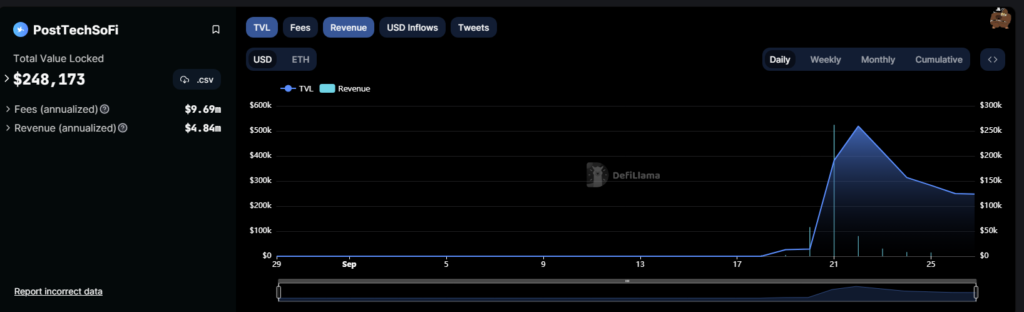

post.techはブロックチェーン技術を使った次世代SNSの2番手と見られています。

とはいえ、ユーザー数はまだ数万人もいるかどうかです。

また、1番手のfriend.techの勢いも凄く、今後どれだけ使われるかは不明です。

SNSでのシェアを獲得できず、多くの人に使われないと廃れていくでしょう。

当然、人がいなくなれば運営が立ち行かなくなります。

4. #POSTトークンが暴落する

post.techでは現在、将来の$POSTトークン配布キャンペーンを実施しています。

そのため$POSTトークン目的で多くの人が様々な手を使ってトークンをもらうためのポイント稼ぎをしています。

ポイントを稼ぐ方法は↓↓↓

ウォッシュトレードと言われるshareの売買を繰り返す行為などは最たるものです。

当然、shareを買ってすぐに売ると損をします。

なんでそんなことをするんですか?

売買での損よりもらえるトークンの価値があると思ってるから

しかし売買で得られるポイントで得られる$POSTトークンの価値の方が売買での損を超えると期待して、ウォッシュトレードをしている人がいます。

そういった人々は、トークンが付与された瞬間に売ります。

そうすると初期発行額$0.05の$POSTトークンが暴落する可能性があります。

とはいえ運営もそこら辺は承知しており、一部トークンを※ロックアップする予定と発表。

※ロックアップ=一定期間トークンなどを売れないようにすること

ただ、ロックアップの内容次第では、トークンが大量に売られる可能性が残ります。

ロックアップの詳細については後日発表となっています。

5. 時間を浪費する

上記までで解説したことが起きた場合、入れた資金以外にそれまでに稼ぐために費やした時間が無駄になるリスクがあります。

これについては、人それぞれ、どれくらいpost.techにコミットするかで変わります。

ただ、先行者優位をとるためには失敗することも含めてリスクを取らないと成功はしないと思うので当然でしょう。

成功するとわかっていれば、みんな参入します。

「成功するかどうかわからない」「リスクがある」だからこそ、うまく行った時の果実が大きくなるもの。

そこにかけた時間も同じだと思います。

以上です!

最新情報は、ぼくのX(旧Twitter)でも毎日つぶやいてますので、見逃したくない方は、ぜひフォローしてください!

※現在、post.techではユーザーの検索機能がまだ使えません。

ぼくのpost.techアカウントは「https://post.tech/user/junichi_aikawa」です。

こちらでも、是非つながってくれると嬉しいです!